- Willkommen

- Individuelle Möglichkeiten ... Klimaschutz

- Wir über uns

- Vom NABU-Lahntal betreute Grundstücke

- Naturforschergruppe (NAJU)

- Aktuelles

- Aktuelles bis 13.5.2025

- Sie möchten mitmachen

- Termine

- Beobachtungen

- NABU-Infoformationsblätter

- Projekte

- Arbeitseinsätze/Aktivitäten ==> Übersicht

- Lesenswert!

- Gartentipps

- Kontakt

- (Hinweise zu) Presseberichte(n)

Der neue "Erntehelfer" ist da

Der neue Vorsatz für den Mondo ist da. Mit diesem Gerät kann sowohl das Heu gewendet als auch geschwadert werden. Das mühsame Rechen mit der Hand auf der Taufwiese, um das Heu zum Pressen aus dem Bereich zwischen den Bäumen in die "Gasse" zwischen den Baumreihen zu befördern, sollte somit der Vergangenheit angehören.

Spontane Aktionen

Nachdem die Rinder am Sonntag spontan umgesetzt wurden, gab es am Tag darauf einen ebenso spontanen Arbeitseinsatz in kleiner Gruppe. Der Paturazaun wurde freigemulcht, am beweglichen Zaun die untere Litze entfernt und überhängendes Geäst über dem Paturazaun entfernt.

Übungsarbeiten mit dem Traktor

Gerd hatte angeboten, das Einholen der Heuballen mit dem Frontlader/Traktor auf der Hardt zu Übungszwecken für Interessierte zu nutzen. Christian mit Sohn Frederick sowie Julian haben dann unter der Mithilfe von Gerd nochmals 47 Heuballen auf den Einachshänger aufgeladen, zur Halle gefahren und dort gestapelt. Abschlussfeststellung von Gerd:

"Ich habe selten mit mit so jungen talentierten Hochstaplern gearbeitet."

Vorstandswahlen führten zu personellen Änderungen

Gewählt wurden:

1. Vorsitzender: Christian Heuck

2. Vorsitzender: Sicco Lauer

Schatzmeister: Gerd Weide

Schriftfüher: Julian Hesse

Beisitzer*innen: Beate Backhaus, Christina Dischner, Ilka Heuck, Lea Patzke, Jochen Backhaus, Siegfried Kaul, Wilhelm Hüls

Ausführlicher Bericht folgt.

Jakobskreuzkraut entfernt

Beate und Jochen haben auf der Hardt (Wiese Backhaus/Gemeinde und Laukel/Klingelhöfer) das Jakobskreuzkraut entfernt. So kann auch dort "Heu gemacht werden" werden.

Arbeiten "rund ums" Schaf

Am Samstag (28.6.2025) standen verschiedene Arbeitsphasen an:

1. Phase: Schafe in den Schafswagen treiben und beweglichen Zaun abbauen.

2. und gleichzeitige 3. Phase: Drei Leute bauten einen kleinen Zaun mit Litzen zwischen "Teichbereich" und "Wiesenbereich" im Gelände des Damshäuser Areals auf. Ein Litzenhalter wurde neu angebracht und zwei Erdungspfähle eingeschlagen und angeschlossen.

Schafe wurde zum Scheren nach Ralf Boßhammer gebracht.

4. Phase: Transport der Schafe zu den Damnhäuser Teichen und Auslass der Schafe aus dem Schafwagen.

Vorbereitungen zum Umsetzen der Schafe

Am Freitag (27.6.2025) wurde das Gelände der Dammshäuser Teiche für das Umsetzen der Schafe voebereitet.

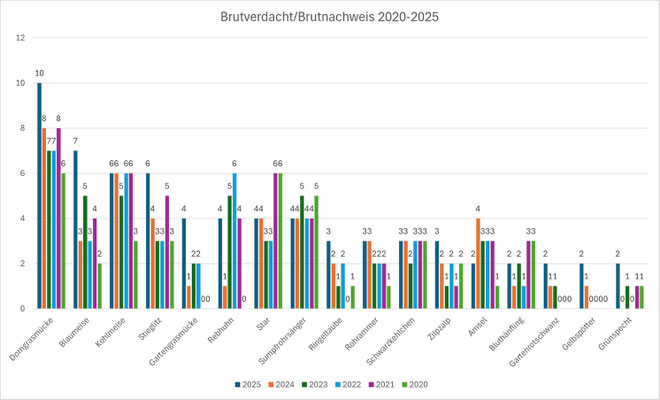

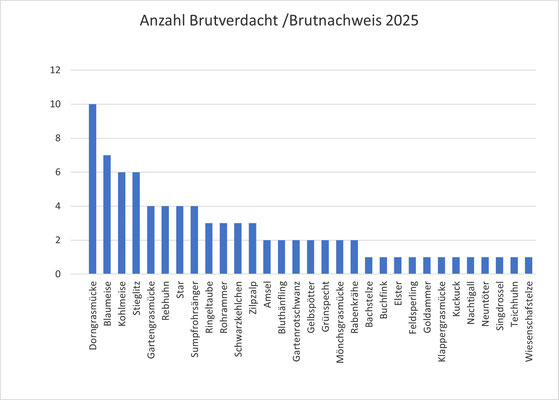

Brutvogelerfassung 2025 im Schutzgebiet Plauel-Rodenbach

Für Interessierte hier die Grafiken der häufigsten Brutvögel der diesjährigen Brutvogelkartierung im Schutzgebiet Plauel -Rodenbach.

Wenn man sich das Diagramm 2020-2025 anschaut fällt auf, dass sich die Anzahl der Reviere von Rohrammer, Gartenrotschwanz und Gelbspötter kontinuierlich steigern.

Zum Informationsblatt hier klicken!

Erstellt von Siggi Kaul.

(Bald) Veränderung des Hallengeländes

Die Rundballen sind eingebracht. Erstmals lagern auch einige (umgelagerte Heuballen vom Vorjahr) unter dem Vordach der NABU-Halle.

Seit dem 24.6.2025 sind Nikes Ziegen wieder hinter der NABU-Halle und "weiden" das Gelände wieder "frei". Noch ist der Aufwuchs so hoch, dass die Ziegen dem Fotografen unentdeckt blieben.

Der Nachweis über das Vorhandensein der Ziegen wurde später erbracht.

Ergebnis der Heuernte

Auf der Wiese Groß wurden zehn Ballen Heu gepresst, auf der Taufwiese 15.

Ist denn schon wieder Weihnachten?

Gibt es Schöneres als Päckchen auspacken?

Na klar.

Neuen Schader "ausprobieren"!

Phase 1: Schwader anbauen und in die Wiese fahren.

Phase 2: Die nötigen Einstellungen zum Arbeiten vornehmen.

Phase 3: Rechen anbauen.

Phase 4: Laufen lassen. Freuen und staunen.

Phase 5: Fachmann holen und kontrollieren lassen.

Phase 6: Bestätigung - Einsatzvoraussetzungen erfüllt.

Phase 7: Endlich! Die erste "Einsatzfahrt."

Phase 8: WhatsApp-Kommentare genießen.

Phase 9: Hilfsarbeiter "anheuern".

Phase 10: Wiese Groß und Taufwiese schwadern.

Die Ballenpresse kann Arbeit beginnen.

Nachtrag zu Weihnachten: Im Juli kann ein "weiteres Päckchen ausgepackt werden."

Heuernte 2025 hat begonnen

Am Montagvormittag (16.6.2025) war der Traktor mit Balkenmäher dieses Jahr erstmals im Einsatz. Sowohl die Wiese Groß als auch die Taufwiese wurden nach der Entfernung des Jakobskreuzkrautes - auf der Großwiese wurde keine dieser Pflanzen entdeckt, auf der Taufwiese waren es wenige - gemäht. Auf der Taufwiese kam auch der Mondo für die Bereich zwischen den Bäume zum Einsatz.

Heuwenden und das "Herausgabeln" zwischen den Bäumen stehen für den Folgetag auf dem Programm.

Kurzbericht über Taufwiese in NATURSCHUTZ heute HESSEN natürlich Sommer 2025 S. 12